[ABGESAGT!]Schwarz-Rote Kneipe: Tragische Pionier:innenarbeit – Gentrifizierung & die Kreativen

15.01.2022 | 20 Uhr | Kammer, Theater Aachen

Ein Anti-Heimatabend

Mit ihr wird für Zahnpasta und Banken geworben, der Trachtenhandel erzielt Umsatzrekorde und das provinzielle Kostüm enthemmt seine Träger/innen. Ein »Volks Rock ́n ́Roller« füllt große Arenen mit jungem Publikum, die Bild-Zeitung ehrt sie mit einer kostenlosen Sonderausgabe, die Qualitätsmedien mit Features und Debatten Serien. Zeitschriften, die das richtige Anlegen von Rosenbeeten lehren, sind der Renner auf dem Medienmarkt. Grüne plakatieren ihr zur Ehre, Sozialdemokraten melden ältere Besitzansprüche an, und beneiden die Christdemokraten um die Idee mit dem Ministerium. Nazis verkünden, die Liebe zur ihr sei kein Verbrechen, und wer sie nicht liebe, sei aus ihr zu entfernen. Linke kontern knallhart: ihre Liebezu Region und Gebietskörperschaft sei noch viel tiefer, echter und unverbrüchlicher. Die staatlichen Programme zur Förderung solcher Gefühle sind satt budgetiert, und je trostloser das Kaff, desto hymnischer hat der Song zu sein, der seinen Liebreiz besingt. Der deutsche Pop folgt diesem Credo, unsubventioniert und in Privatinitiative. Hauptsache es wird gefühlt. Und das heißt immer: Allem zersetzenden Denken und kritischer Reflexion wird die Stirn geboten.So fühlt man sich schonmal wie ein Baum, also tief verwurzelt und unumtopfbar, weil sonst Psyche und Identität Schaden erlitten. Manche schnuppern auch an Bratwürsten und behaupten, dann spürten sie Heimat. Vor allem rein und unbefleckt soll sie sein, von ihren Männern beschützt und verteidigt.Im Namen von Idyll, Harmonie, Tradition, Brauchtum, Familie und weiterer Höllen wird gegen die Fremden und das Fremde zu Felde gezogen. Was man bereits ohne Meinungsforschung erkennen konnte, wurde mittlerweile auch empirisch belegt: Je mehr Heimatliebe, desto ausgeprägter die rassistische Gesinnung. Unbeeindruckt davon, stets dem Konstruktiven verpflichtet, bastelt die Zivilgesellschaft an ,alternativen‘ Heimatbegriffen. Und wo noch ein Restwissen oder eine Ahnung vorhanden ist, über die Geschichte dieses rechten Kampfbegriffs, der oft nur ein anderes Wort für ,Blut und Boden‘ war, zitiert man das letzte Wort aus »Prinzip Hoffnung« des marxistischen Philosophen Ernst Bloch: »Heimat« – und verschafft sich so gutes Gewissen.

Weiterlesen

Gemeinsame Anreise aus Aachen: Treffpunkt 13.11. um 7 Uhr am Hauptbahnhof Aachen.

Gemeinsame Anreise aus Aachen: Treffpunkt 13.11. um 7 Uhr am Hauptbahnhof Aachen.

via Bündnis „NS-Verherrlichung stoppen!“

Kurzaufruf: https://remagen.blackblogs.org/kurzaufruf-2021/

Wir sind alle Antifa!

Auch in diesem Jahr wollen Faschist*innen in Remagen ihr revisionistisches Heldengedenken abhalten.

An diesem wie an anderen Tagen wollen wir es den Nazis so unmöglich machen, auch nur einen Fuß nach Remagen zu setzen. Mit dem konstruierten Opfermythos um das alliierte Rheinwiesenlager und eine angebliche systematische Aushungerung deutscher Soldaten heißt für uns neben dem Versuch, die Demonstration der Faschist*innen zu durchkreuzen, auch eigene Akzente und Themen auf die Straßen Remagens zu tragen. Wir sind überzeugt, dass antifaschistischer Kampf in Zeiten der rechten Diskursverschiebung, faschistischer Gewalttaten und Morde neben der Konfrontation mit dem politischen Gegner eigene Inhalte hervorbringen und an die Öffentlichkeit tragen muss.

In diesem Jahr lautet daher die Parole: Wir sind alle Antifa! Weiterlesen

Zur Situation rumänischer Arbeitsmigrant:innen in Deutschland

!!! Wichtiges Update: Die Coronaschutzmaßnahmen des AZ Aachen haben sich geändert: Nur Menschen, die genesen oder geimpft sind und zugleich (!) einen tagesaktuellen negativen Bürger*innen-Test vorweisen können, können unsere Veranstaltungen besuchen (2G+ Konzept). !!!

Arbeitsmigration nach Deutschland hat im Zuge der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit neue Formen und Ziele angenommen. Wurden früher noch staatlich Anwerbeabkommen abgeschlossen, welche Arbeiter:innen für die deutsche Schwerindustrie gewinnen sollten – so bewirkte die Öffnung des deutschen Arbeitsmarktes für die osteuropäischen EU-Länder seit 2011, dass Arbeitsmigrant:innen vor allem in den Bereichen Handwerk, Pflege, und Lebensmittelindustrie sowie im Dienstleistungsbereich tätig sind. Ein Teil dieser Migrant:innen stammt oft aus Rumänien. Weiterlesen

20.10.2021 | 19 Uhr | Autonomes Zentrum Aachen

20.10.2021 | 19 Uhr | Autonomes Zentrum Aachen

Wir laden euch herzlich zu unserer Schwarz-Roten Kneipe zum Thema „Kritik des Kapitals statt Konsumkritik“ ein!

Die Veranstaltung findet im Rahmen der „Kritischen Einführungswochen 2021“ statt.

Bitte beachtet die Hygiene- & Coronaregelungen: az-aachen.de. Die Schwarz-Rote Kneipe ist dabei eine Veranstaltung der Kategorie 2, dass heißt ihr müsst geimpft oder genesen sein oder einen max. 48h Stunden alten PCR-Test vorzeigen.

Die Misere mit dem Klima – Warum Grüner Kapitalismus nicht funktioniert

Wenn es um Klimaschutz geht, hört man die verschiedensten Ideen und Vorschläge wie man diesen zu betreiben hat. Ob es der persönliche Verzicht auf Fleischprodukte, der Kauf eines E-Autos oder der Konsum beim coolen StartUp ist, das ganz sicher versprochen für jeden Kauf ein Bäumchen pflanzt. All diesen Vorschlägen ist gemein, dass sie sich ans Individuum richten und dabei den Elefanten im Raum ausklammern: den Kapitalismus. Denn der Klimawandel ist nicht durch individuelle moralische Überlegenheit aufzuhalten, sondern nur durch einen Wandel des Systems. Weiterlesen

Wenn es um Klimaschutz geht, hört man die verschiedensten Ideen und Vorschläge wie man diesen zu betreiben hat. Ob es der persönliche Verzicht auf Fleischprodukte, der Kauf eines E-Autos oder der Konsum beim coolen StartUp ist, das ganz sicher versprochen für jeden Kauf ein Bäumchen pflanzt. All diesen Vorschlägen ist gemein, dass sie sich ans Individuum richten und dabei den Elefanten im Raum ausklammern: den Kapitalismus. Denn der Klimawandel ist nicht durch individuelle moralische Überlegenheit aufzuhalten, sondern nur durch einen Wandel des Systems. Weiterlesen

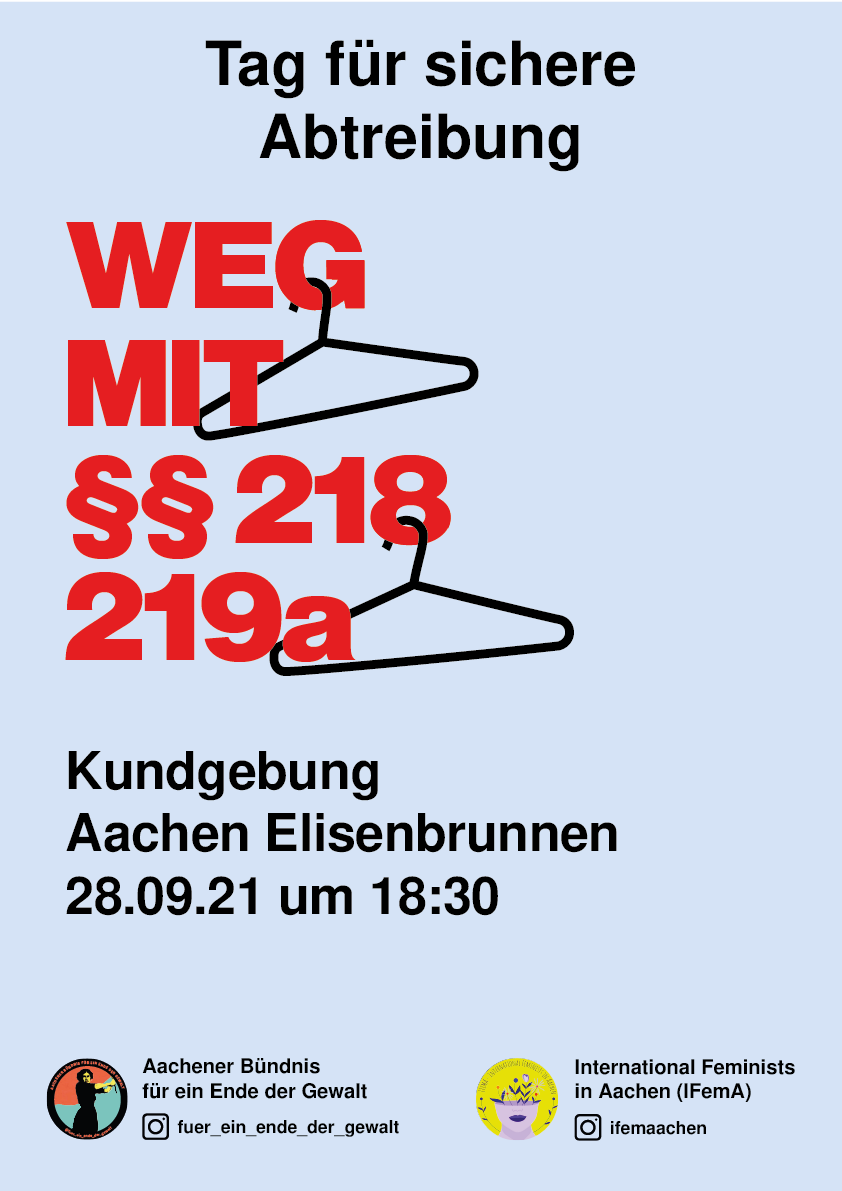

Weg mit §§218 & 219a!

Kundgebung | 28.9. | 18:30 Uhr | Aachen Elisenbrunnen

Laut WHO finden 45% aller weltweit durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche unter unsicheren Bedingungen statt. Deswegen sterben jährlich mitunter 47.000 Frauen an den Folgen dieser. Auch heißt es dort, dass alle 11 Minuten weltweit eine Frau an den Komplikationen eines unprofessionellen Schwangerschaftsabbruchs stirbt.

Auch heute sind in Deutschland Schwangerschaftsabbrüche immer noch nicht legal. Der §218 regelt lediglich, dass Schwangerschaftsabbrüche unter bestimmen Voraussetzungen straffrei sind. Das bedeutet, dass auch in Deutschland 15% der Schwangerschaftsabbrüche unter unsicheren Bedingungen stattfinden. In ihrer Verzweiflung greifen ungewollt Schwangere zu riskanten Selbstabtreibungen. Zum Beispiel führen sie den Schwangerschaftsabbruch mit Kleiderbügeln selbst durch und riskieren ihre Gesundheit und ihr Leben.

Aufgrund der rechtlichen Lage von Schwangerschaftsabbrüchen wird die Durchführung dieser innerhalb der gynäkologischen Ausbildung in Deutschland nicht standardmäßig gelehrt. Zudem erfahren Gynäkolog*innen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen und darüber informieren, Druck durch den §219a. Dieser stellt das Informieren über Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe. Immer wieder werden Ärzt*innen, wie beispielsweise Kristina Hänel, von Abtreibungsgegner*innen angezeigt und mit Hilfe des §219a verurteilt. Diese gesellschaftliche und rechtliche Lage führt dazu, dass immer weniger Ärzt*innen Schwangerschaftsabbrüche nach modernen medizinischen Standards anbieten und ein Teil der medizinischen Grundversorgung zur moralischen Gewissensfrage verkommt. Eine flächendeckende medizinische Versorgung von ungewollt Schwangeren ist darum nicht mehr gewährleistet. Wegen der Covid19 Pandemie hat sich die Lage sogar verschärft und immer wieder berichten ungewollt Schwangere, dass ihnen Abbrüche vorenthalten werden. Dies ist für uns nicht hinnehmbar! Denn das Beenden von ungewollten Schwangerschaften fand in allen Gesellschaften zu allen Zeiten statt. Ein Verbot dessen führt nicht zu weniger Abtreibungen, sondern zum Tod von Schwangeren.

Der Zugang zu einem sicheren Schwangerschaftsabbruch schützt die Gesundheit und die Menschenrechte von Frauen und Mädchen sowie aller ungewollt schwangeren Darum fordern wir:

Hiermit wollen wir dazu aufrufen anlässlich des Tags für sichere Abtreibung am 28.09.2021 um 18:30 Uhr zur Kundgebung am Elisenbrunnen zu kommen.

28.8. | 10 Uhr | Aachen Hauptbahnhof

Jetzt erst Recht! Am Samstag fahren wir gemeinsam nach Düsseldorf zur Demo gegen das geplante Versammlungsgesetz. Dafür treffen wir uns um 10:00 Uhr am Hbf. Kommt mit!

Hier findet ihr den Aufruf und weitere Informationen zur Demonstration vom Bündnis „Versammlungsgesetz NRW stoppen“: https://www.nrw-versammlungsgesetz-stoppen.de/grossdemonstration-in-duesseldorf-28-08/

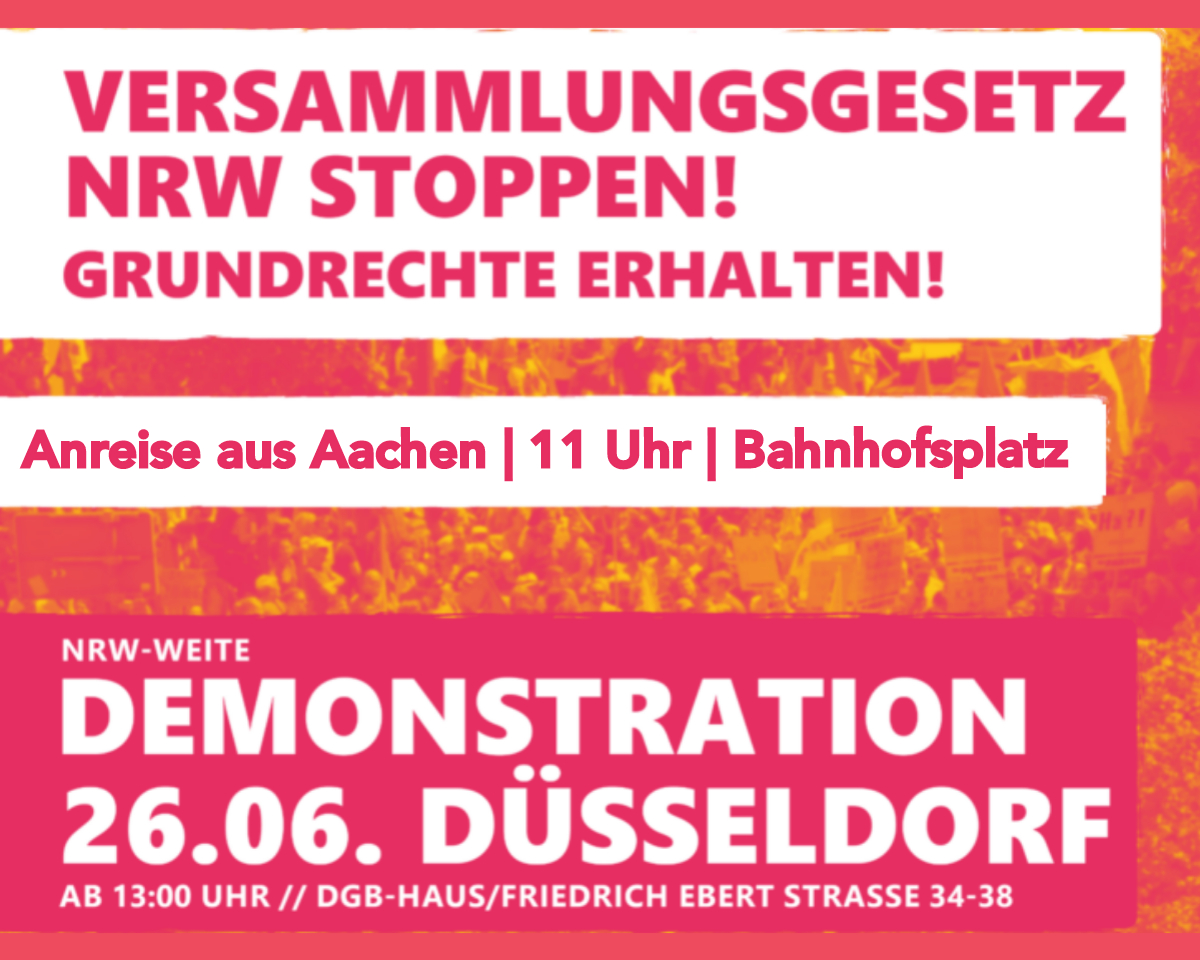

Wir fahren am Samstag den 26.06. gemeinsam nach Düsseldorf um gegen das neue Versammlungsgesetz in NRW zu demonstrieren. Schließt euch an, wir treffen uns um 11 Uhr am Bahnhofsvorplatz!

Wir fahren am Samstag den 26.06. gemeinsam nach Düsseldorf um gegen das neue Versammlungsgesetz in NRW zu demonstrieren. Schließt euch an, wir treffen uns um 11 Uhr am Bahnhofsvorplatz!

Den Aufruf & weitere Infos gibt’s hier: https://www.nrw-versammlungsgesetz-stoppen.de/

via AK Grenzenlose Solidarität Aachen

Kundgebung | 29.05.2021 | 15:00 | Aachen Elisenbrunnen

Am 08. Mai gab es ein Attentat auf eine Mädchen-Schule in Kabul, der Hauptstadt Afghanistans. 58 Schülerinnen wurden dabei getötet. Der Anschlag ist der Letzte in einem endlosen Kreislauf der Gewalt. Dabei werden immer wieder gezielt Frauen, junge Menschen und religiöse oder ethnische Minderheiten wie die Hazara zum Opfer. Dieser Kreislauf dauert nun schon mehr als 40 Jahre. Trotz jahrelangem Einsatz von ausländischem Militär hat sich kaum etwas geändert. Sicherheit und Aussicht auf eine lebenswerte Zukunft gibt es nicht. Korruption, religiöser Extremismus und politische Interessen von Ländern wie Amerika, dem Iran oder Pakistan haben das verhindert. Aber dieses Jahr ändert sich vieles! Die NATO-Truppen ziehen aus Afghanistan ab und im Iran wird bald eine neue Regierung gewählt. Viele Menschen fordern dort das Ende der islamischen Diktatur! Dadurch bekommen auch die Menschen in Afghanistan endlich neuen Spielraum, die Zukunft des Landes selbstbestimmt zu gestalten! Die Chance, ein freieres und gerechteres Afghanistan für alle aufzubauen! Die Chance auf eine demokratische, säkulare statt einer islamischen Republik. Weiterlesen

Am 08. Mai gab es ein Attentat auf eine Mädchen-Schule in Kabul, der Hauptstadt Afghanistans. 58 Schülerinnen wurden dabei getötet. Der Anschlag ist der Letzte in einem endlosen Kreislauf der Gewalt. Dabei werden immer wieder gezielt Frauen, junge Menschen und religiöse oder ethnische Minderheiten wie die Hazara zum Opfer. Dieser Kreislauf dauert nun schon mehr als 40 Jahre. Trotz jahrelangem Einsatz von ausländischem Militär hat sich kaum etwas geändert. Sicherheit und Aussicht auf eine lebenswerte Zukunft gibt es nicht. Korruption, religiöser Extremismus und politische Interessen von Ländern wie Amerika, dem Iran oder Pakistan haben das verhindert. Aber dieses Jahr ändert sich vieles! Die NATO-Truppen ziehen aus Afghanistan ab und im Iran wird bald eine neue Regierung gewählt. Viele Menschen fordern dort das Ende der islamischen Diktatur! Dadurch bekommen auch die Menschen in Afghanistan endlich neuen Spielraum, die Zukunft des Landes selbstbestimmt zu gestalten! Die Chance, ein freieres und gerechteres Afghanistan für alle aufzubauen! Die Chance auf eine demokratische, säkulare statt einer islamischen Republik. Weiterlesen